|

Vielleicht werden manche Leser überrascht sein, auf einer Web-Seite, die sehr stark chemisch orientiert ist, einen Abschnitt über die Reibung zu finden, weil man häufig die Reibung als ein mechanisches Problem ansieht.  Schauen Sie sich die obige Bilderserie an:

Der prähistorische Übergang vom Primaten zum Menschen als Homo sapiens ist durch die Beherrschung des Feuers gekennzeichnet. Mit der Feuerbohrmaschine war es möglich, durch Reibung eine Temperatur zu erzeugen, die brennbares Material entzünden konnte. Im Gegensatz zu allen Tierarten gelang es diesen Primaten, bewußt eine chemische Reaktion auszulösen, sie unter ständiger Kontrolle zu halten und dann zu stoppen, wenn sie nicht mehr gebraucht wurde:

Die Entwicklung chemischer Fertigkeiten ist verbunden mit dem Übergang vom Primaten zum Mensch. Die Erfindung des Rades und die Nutzung der Drehbewegung ermöglichten eine Optimierung der Reibung und erleichterten das Errichten großer Bauwerke. Die Gleitreibung wurde durch Rollreibung ersetzt. Der Bau der Pyramiden ist eines der sieben Weltwunder der klassischen Antike. Wenn man im Bereich der Physik über Reibung spricht, wird gewöhnlich erwähnt, dass elektrostatische Ladungen auftreten können. Die Tatsache jedoch, dass diese Ladung einen Elektronentransfer darstellt und somit die Brücke zum Bereich der Oxidationschemie bildet, wird oft unterdrückt. Ein Blick auf einen verkohlten Schnitt durch eine Holzlatte, verursacht durch ein stumpfes Sägeblatt, bestätigt den chemischen Aspekt dieses alltäglichen Sägeversuchs. Das Streichholz optimiert den Feuerbohrer als technisches Werkzeug durch Minimierung des technisch-chemischen Aufwandes. Das moderne Rad sorgt durch Kugel- oder Rollenlager für eine geringe Reibung an der Achse und gleichzeitig durch die chemische wie physikalische Gestaltung der Lauffläche für eine große Haftreibung zum Schutz der beförderten Personen oder Waren.

Schlüssel zum Verständnis all dieser Phänomene ist der Zusammenhang von Reibung und Temperatur als Quantenphänomen. Deshalb wollen wir hier mit den Mitteln der Energiequantelung das Reibungsphänomen beschreiben und zeigen, dass die thermischen Unterschiede zwischen Haft- und Rollreibung mit dem Regalmodell gut verstanden werden können.

Video mit Ton: Vergleich von Gleit- und Rollreibung

|

6.3.1. Details zur Gleitreibung

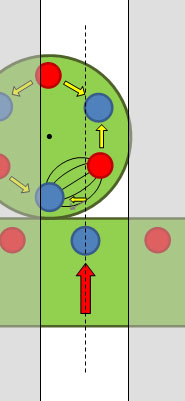

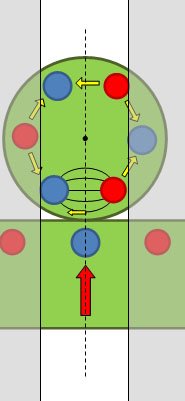

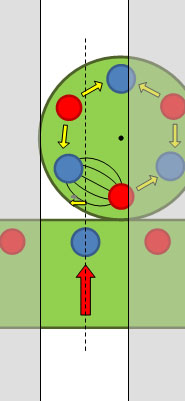

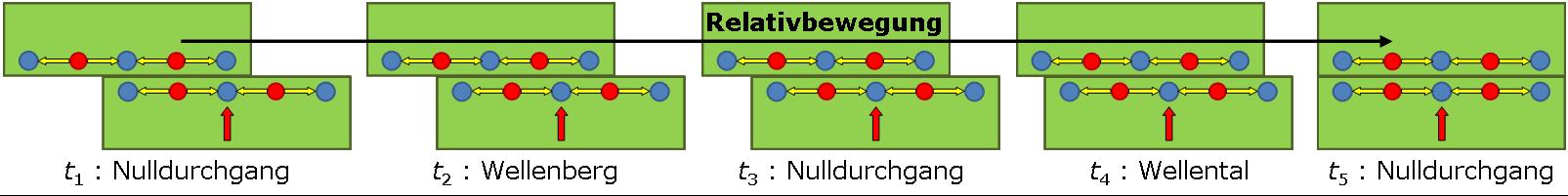

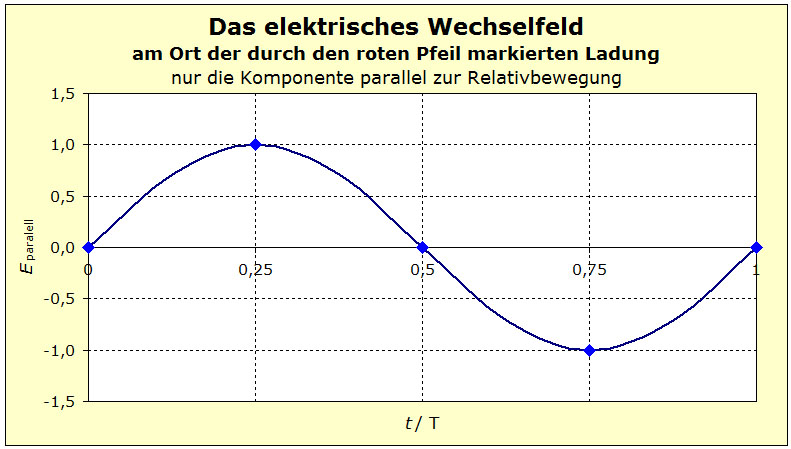

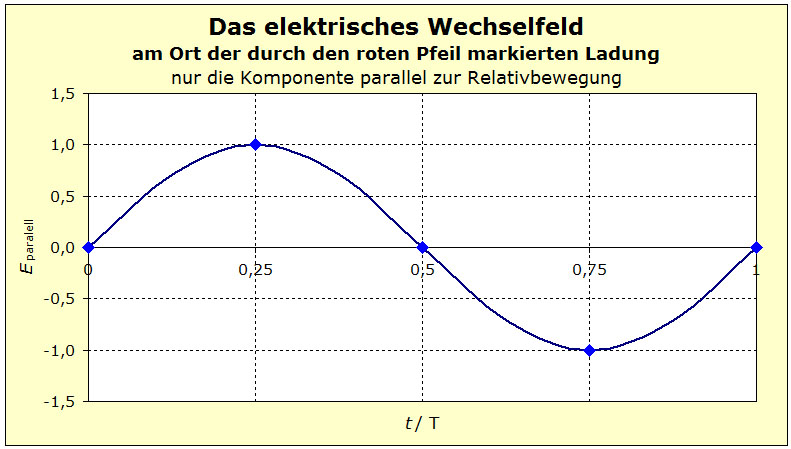

In dem gezeigten Video haben wir uns auf die Feldstärkekomponenten konzentriert, die parallel zur Gleitfläche (zur Bewegungsrichtung) liegen. Das folgende Bild zeigt wie man sich den Feldlinienverlauf realitätsnah vorstellen kann. Daraus ergeben sich auch realnahe Vorstellungen über die Komponenten der Felder. Wenn zwei Ladungszentren sich in Bezug auf die Reibungsfläche orthogonal gegenüberstehen wird die Komponente des E-Feld parallel zu dieser Fläche Null und in der Mitte zwischen zwei solchen Stellungen wird sie maximal. Für das ruhende Teilchen ergibt sich daraus eine Feldstärkenwelle, die wie die alternierende Feldstärke eines Photons wirkt. Dies zeigt die folgende Bildserie im Detail.

|

|

Vom Wellenberg bis zum Wellental kehrt sich die Richtung des Feldvektors in die Gegenrichtung um. Das ruhende, blau-gezeichnete Teilchen erfährt ein elektrisches Wechselfeld mit näherungsweise sinusförmiger wechselnder Feldstärke parallel zur Gleitreibungsfläche und zur Relativbewegung.

Quantenthermodynamisch wirkt dies wie anregende Photonen: die Teilchen im 'ruhenden' Material wechseln in andere stationäre Zustände höherer thermischer Energie. Damit entsteht eine andere Verteilung der thermischen Energie über die für die Teilchen erreichbaren Energiezustände. Diese andere Energieverteilung repräsentiert eine andere (höhere) Temperatur mit größerer Halbwertsenergie.

Zur Verringerung der Reibung werden Schmiermittel eingesetzt. Es handelt sich dabei überwiegend um unpolare und elektrisch nicht-leitende Stoffe. Das Video macht den Grund dafür klar: Durch ihre hohe Dielektrizitätstzahl schwächen solche Stoffe die elektrischen Felder der Bauteile, die sich gegenseitig reiben und über ihre Felder zur Temperaturerhöhung führen. Durch unpolare Schmiermittel ergibt sich damit eine geringere Temperatursteigerung. Falls - wie beim Automotor - das Schmiermittel flüssig ist, kann es eine Pumpe zur Kühlwanne wegführen. Nach Abgabe von thermischer Energie wird es bei niedrigerer Temperatur erneut in den Kreislauf gepumpt.

|